傍晚的工地,挖掘機轟鳴,一斗斗土看似溫柔地落下,卻常把剛鋪好的CPVC電力管砸得開裂。事后返工,挖開一看,管壁出現發絲裂紋,電纜日后運行隱患就此埋下。如何避免“機械回填碰撞管材”?答案藏在“人工輔助”與“機械避讓”四個字里。

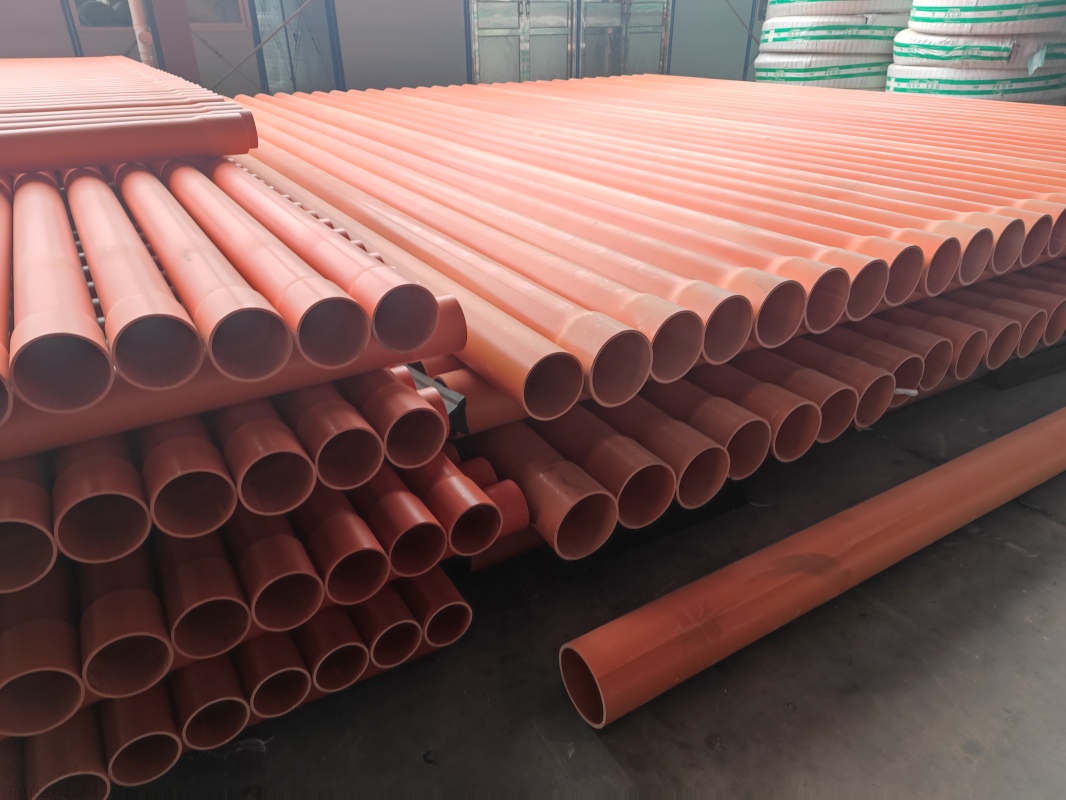

一、為什么cpvc電力管怕“硬碰硬”

CPVC維卡軟化點≥93℃,剛性高卻韌性有限,受到>0.5 kN點沖擊即可能出現微裂紋。傳統回填習慣“先埋后推”,挖掘機斗齒或鏟斗邊緣直接撞擊管頂,瞬間局部應力超過材料極限,裂紋從外壁滲入,48小時內肉眼仍不可見,三年后卻可能演化為脆性斷裂。

二、人工輔助:給管道穿一層“軟猬甲”

1. 前期準備:溝底鋪15 cm中粗砂,灑水壓實至90%密實度,形成平整彈性基底。

2. 管周回填:管道兩側同步人工回填中粗砂,每層20 cm,木制夯板夯實,密實度≥93%,至管頂以上30 cm。此高度被稱為“機械避讓帶”,也是人工輔助的終點。

3. 實時檢測:用自制“U”型探鉤隨機插入砂層,確認無石塊、無硬土塊;發現≥2 cm碎石立即剔除。人工輔助雖慢,卻能把點沖擊降到0.1 kN以下,僅為機械直接沖擊的1/5。

三、機械避讓:給挖掘機畫一條“紅線”

1. 標尺定位:在溝槽兩側插紅白旗,旗頂高度=管頂+30 cm,作為機械卸料上限。司機目視即可判斷,無需下車測量。

2. 分層卸料:首次卸土厚度≤30 cm,挖掘機退后3 m,用鏟背“輕放”而非“拋擲”;后續每層≤50 cm,循環碾壓。

3. 速度控制:回填“機械避讓帶”以上時,鏟斗下落速度≤0.3 m/s,相當于“慢放”一檔;現場配置哨兵,發現速度超標立即鳴笛。

4. 夜間補強:夜班視線差,在鏟斗邊緣貼反光條,配合激光水平儀,實時顯示斗齒與管頂垂直距離,誤差控制在±5 cm。

四、常見誤區與糾正

誤區1:“管頂有30 cm砂就萬事大吉”——若砂層含隱形石塊,仍會被鏟斗擠壓成點載荷。糾正:砂源進場前過1 cm篩,現場隨機取樣做“裸管沖擊試驗”,0.5 kg鋼球1 m自由落下無可見劃痕方可使用。

誤區2:“挖掘機帶橡膠板就能直接壓”——橡膠板僅分散局部壓力,無法降低沖擊能量。糾正:橡膠板只能作為補充,不能替代人工輔助層。

誤區3:“回填越快越好”——搶工期導致一次性堆土1 m以上,側向土壓力驟增,Cpvc管環剛度雖高,仍可能產生橢圓變形。糾正:每層厚度≤50 cm,環剛度安全系數保持≥2.5。

五、驗收:用數據說話

1. 現場環剛度抽檢:管徑≤150 mm,變形量≤5%;管徑≥175 mm,變形量≤3%。

2. 沖擊回彈測試:用2 kg半球錘自1 m高度自由落下,管頂無回彈凹坑。

3. 竣工影像:無人機俯拍溝槽,紅白旗標線清晰,機械與管線距離一目了然,資料存檔≥5年。

六、結語

CPVC電力管的價值,不止于材料本身,更在于回填過程的一寸一寸守護。把“人工輔助”做細,把“機械避讓”做準,讓每一次鏟斗落下都在安全紅線之外。電纜從此安靜躺臥,城市燈火因之長久通明。