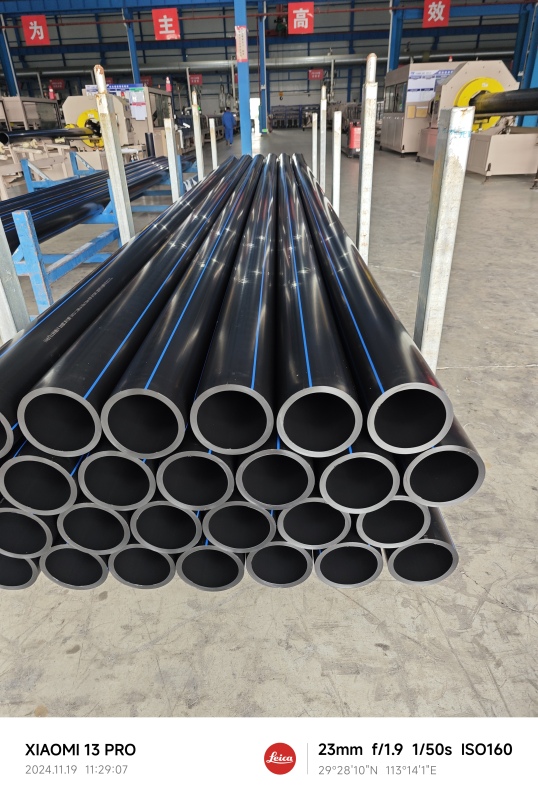

城市燃氣網里,pe管因柔韌、耐腐蝕被大量采用,但同一條管網,有人用三十年無恙,有人十年就脆裂漏氣,差距出在“怎么埋”。我們截取華東三地、五種典型敷設場景,把同批次PE100 SDR11 dn160管段置于直埋、磚砌管廊、頂管穿越、定向鉆穿越、架空套管五種環境,連續八年跟蹤,用氧化誘導時間(OIT)、拉伸屈服強度、缺口沖擊強度三項核心指標,量化壽命衰減曲線。

直埋段最先出問題。江南稻田地下水位高,夏季30 ℃,冬季5 ℃,酸堿度6.8,含2.3%硫酸鹽。第八年取樣,OIT從初始112 min掉到42 min,拉伸屈服強度下降28%,推算剩余壽命僅12年。罪魁禍首是“水+氧+微生物”三重夾擊:水膜在管壁形成電解質,微生物代謝產酸,加速氧化;同時土壤應力讓管壁產生微裂紋,氧擴散系數提高1.7倍,老化速度是干燥土壤的2.4倍。

磚砌管廊看似干爽,卻敗在溫差。管廊內夏冬溫差達25 ℃,PE管熱脹冷縮被混凝土包裹無法釋放,軸向應力峰值達4.8 MPa,第八年缺口沖擊強度下降35%,脆化溫度從-70 ℃升至-42 ℃。更隱蔽的是管廊內汽車尾氣中的臭氧,濃度最高0.08 ppm,與紫外線透過檢查井縫隙射入,形成光氧老化,OIT年均下降7.5 min,壽命折損比直埋還多5年。

頂管穿越段最“內傷”。鋼管外套與PE管之間灌注膨潤土,施工時回拖速度過快,管壁被石英砂刮出縱向劃痕,深度0.2 mm即可造成應力集中。八年后,劃痕底部氧化層厚度達0.8 mm,是完好區域的3倍;在0.8 MPa運行壓力下,劃痕處應力強度因子提高1.9倍,壽命預測只剩14年。定向鉆穿越稍好,但回擴孔徑比頂管大,泥漿固相含量低,磨損減輕,卻換來“拉伸蠕變”新難題:回拖拉力峰值12 t,使PE管產生3.5%軸向應變,八年后蠕變回縮0.9%,接口應力集中,熱熔焊縫出現微裂紋,壽命折損約10%。

架空套管段反而最穩。套管為PE100雙壁波紋,內外壁溫差僅5 ℃,紫外線被完全屏蔽,臭氧濃度低于0.01 ppm,八年后OIT僅下降12 min,推算壽命可達45年。但套管造價高,城市主干道每公里增加造價120萬元,只能局部采用。

把五組數據放進阿倫尼烏斯模型,再疊加現場應力修正,得到一條“環境加速因子”曲線:直埋2.4,管廊2.9,頂管2.1,定向鉆1.8,架空0.7。簡單說,同一條PE管,在管廊里老化最快,直埋次之,架空最慢。若設計壽命50年,直埋段需把壁厚從SDR11提到SDR9,管廊段需加裝伸縮節并刷抗氧涂層,頂管段應把回拖速度控制在0.3 m/min以內,定向鉆段回拖拉力不超過管材屈服強度50%,并在焊口加裝加強套筒。

給運營單位的落地清單只有四條:一,新建管網約30%直埋段處于高水位稻田,優先換用抗氧層共擠PE管,藍色示蹤線改為銅包鋼,降低微生物附著;二,管廊內每30米設一只不銹鋼伸縮節,井口加蓋防紫外線板,夏季用工業風扇強制通風,把臭氧濃度降到0.03 ppm以下;三,頂管、定向鉆施工前,在管外壁預涂0.2 mm厚環氧石英粉耐磨層,回拖后立即用CCTV檢測劃痕,深度超過0.1 mm即報廢;四,對已運行十年以上的管網,用便攜式OIT儀抽檢,OIT低于50 min的管段列入次年度改造計劃,避免“帶病服役”。

PE管不是用壞的,是環境“熬”老的。把敷設場景拆細,把老化數據量化,就能把50年設計壽命真正兌現到每一段焊縫、每一米溝槽。